科学と神秘の交差点

占いから学ぶ日常生活のヒント

ナレッジ

目次

「未来を予測する」―そんな能力があったらどれほど便利でしょうか。

しかし、科学が発展した現在でも未来を予知する方法はありません。

私たちの未来を知りたいという欲求を満たしてきたもの、それが「占い」です。

手相、星占い、夢占いなど、占いにはたくさんの種類があります。雑誌やテレビの情報番組の占いコーナーはもはや定番です。

占いは多くの人に親しまれる一方で、その精度や信ぴょう性についてはさまざまな意見があり、多くの人は占いを娯楽として楽しんでいます。

しかしながら、占いには日常生活やビジネスにも役立つ、ある現象が隠されているのです。

占いの不思議な魅力

みなさん占いは好きですか?

筆者は、手相、四柱推命、星占いなど知名度の高い占いはひととおり経験してきました。

平均すると年に1回は何らかの占いを受けています。

最近はオンラインで世界の占いを受けることができるようになり、近々インドの有名占い師の占いを受ける予定です。

朝の情報番組に今日の運勢をお知らせするコーナーがあることは珍しくありません。

これも占いの人気を表している良い例です。

占いとは、一言で言えば未来を予知する手法です。しかし、それはただ単に未来を予想するだけではありません。人間の性格や運勢を読み解き、人々の悩みや迷いに対してアドバイスをくれます。

「未来を知ってよりよい人生を送りたい」という誰しもが抱える欲求を満たしてくれるため、占いは根強く支持されているのではないでしょうか。

占いは学術だった?

冒頭に述べたように占いには数多くの手法が存在します。

中でもポピュラーな占いは星占い、つまり占星術ではないでしょうか。

占星術の起源

占星術の起源は紀元前2000年頃に栄えたバビロニア王朝だとされています。この時代に生きていたのがカルディア人です。カルディア人は高い数学的知識と計算能力を持ち、現在の天文学と大差ない範囲で天体の観測を行っていました。

彼らは遊牧民であったため、星を読みながら羊の群れを追っていたのです。

天体の動きを観察し、その法則を導き出していたのですから、これは自然科学といえるかもしれません。

占星術(Astrology)の語源は、「星」を意味するギリシャ語の「アストロン」、「学問」「学説」を意味する「ロギア」の組み合わせです。

天文学(Astronomy)の語源は、同じくギリシャ語の「法則」「法律」を意味する「ノミア」からきています。

語源をたどると「星の学問」と「星の法則」であり、両者は非常に近い関係だったことがわかります。

さらに、古代文明において「星を観る人」は、観測と解説の両方を行っていました。彼らは天文学者であり占星術家でもあったのです。*1, *2, *3

日本の占い

もちろん日本にも、占星術は古くから存在していました。

例えば、陰陽師・安倍晴明の名前は多くの人がご存じでしょう。彼もまた天文学者だったのです。*4(図1)

https://www.seimeijinja.jp/history/

陰陽師は「陰陽寮」という役所の官人であり、平安時代は権威ある役職だったことがうかがえます。*5

現在は娯楽として楽しまれている占いですが、戦国時代には占いを戦に活用していた武将も存在します。

武田信玄は戦における出兵について占い、結果が良くなければ出兵を控えていました。*5

歴史を振り返ると、占いは今よりも権威性があり、学問に近い存在だったことがわかります。

血液型による性格分類には科学的根拠がある?

占いについて「信じる」「信じない」の論争が起こる原因は、科学的にその根拠が立証されていないからでしょう。

しかし、近年、面白い論文が公開されました。この論文では、血液型と血液型に対応する性格特性において、統計的に有意な差があったと述べられています。*6

もちろん、これだけで血液型による性格分類や占いが科学的に証明されたとは言えません。

しかし、今まで迷信として捉えられてきたことも、今後、科学的に立証される可能性があると思うとワクワクしてきませんか。

実はビジネスや日常生活で活用できる占いの力

科学的根拠はないとはいえ、実は占いには学ぶべきところもあります。

バーナム効果

占いをしてもらって「当たっている」「自分のことだ」と思った経験はありませんか?

この現象には「バーナム効果」という名前があります。

バーナム効果とは「自分だけでなく誰にでも該当しうる曖昧な表現や記述にもかかわらず、まるで自分のことを言い当てられているように感じてしまう心理や現象」です。*7

バーナム効果はビジネスシーンでも応用できます。

例えば、組織内のコミュニケーションにおいてフィードバックを与える場合、バーナム効果を利用して相手が受け入れやすいような形で伝えることが可能です。

「あなたのような献身的な人がいるからチームが成り立っています」

「このチームにはそれぞれが持つユニークな才能がありますね」

という声かけは、モチベーションを高めたり自己認識を高めたりできます。

マーケティングにおいては、「最近、体力が低下しているあなたに」というキャッチコピーであれば、多くの人が自分のことだと認識するでしょう。

バーナム効果を利用する場合、どのラベルを使うかがポイントになります。

ここでいうラベルとは「このタイプの人」や「あなた」、「個人の名前」のことです。

バーナム効果を使い伝えたいことがある場合、「あなた」よりも「個人の名前」を使う方がより効果的であることがわかっています。*8

前述の文章であれば

「Aさんのような献身的な人がいるからチームが成り立っています」

「最近、体力が低下しているBさんに」

と言い換える方が、より受け入れてもらえるでしょう。

占いを活用したコミュニケーション

みなさんは初対面の人と会話する際、どのような話題を話しているでしょうか。

筆者は何を話してよいのかわからず、焦ることがあります。

一般的には、天気、季節、ニュースなどが多いでしょう。

人とは違う話題として、占いを活用してみるのはいかがでしょうか。

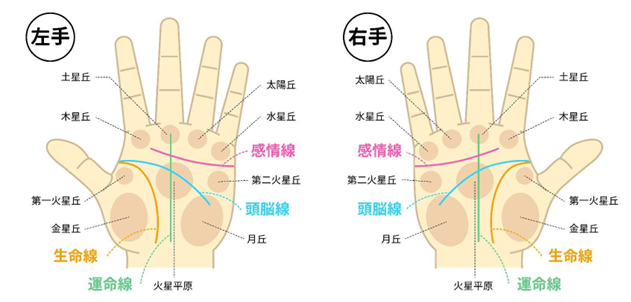

例えば、手相で運命線、生命線などを教えてあげれば、喜ばれるかもしれません。(図2)

右手:https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=24725950&word

左手:https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=24725954&word

また、占い師のコミュニケーションの取り方を参考にするのも一つの手です。

対話の好感度分析の研究によると、評価が高い占い師には以下の傾向がありました。

・相談役としての役割を果たす。

・感動詞を多く使う。

・会話の終盤に多くの発言をする。

同研究では、伝わりにくい用語は避ける、相談者への同意表現を増やす、相談の終盤にアドバイスをすると良いと述べられています。*9

商談や普段の会話の中で、占い師の話し方を思い出してみましょう。

占いの可能性

占いには確固たる科学的根拠は存在しませんが、占いから学び取れる要素、例えばバーナム効果やコミュニケーションの取り方などは存在します。それらを日常生活やビジネスに取り入れることで、コミュニケーションの一助とすることは可能です。

占いを信じる・信じないに関わらず、コミュニケーションツールとして活用してみる価値はあります。

筆者は最近受けた占いで、「これから5〜6年かけて運気が上がる」とのうれしい鑑定結果をもらいました。

「今取り組んでいることが成功するのかもしれない。頑張るぞ!」という気持ちになっています。

占いはモチベーション向上のきっかけにもなりますよ。

参考文献

*1

出所)「世界占術大辞典」日本占術協会 編 P18

*2

出所)「歴と占い 秘められた数学的思考」永田久 著 P285, P290

*3

出所)「世界占術大全」アルバート・S/ライオンズ 著 P15, P16

*4

出所)晴明神社「ご由緒」

https://www.seimeijinja.jp/history/

*5

出所)東洋経済「『信玄は占いマニア』戦国武将と占い"意外な関係"」

https://toyokeizai.net/articles/-/511980 p1.2

*6

出所)Masayuki Kanazawa「Relationship between ABO Blood Type and Personality in a Large-scale Survey in Japan」International Journal of Psychology and Behavioral Sciences

http://article.sapub.org/10.5923.j.ijpbs.20211101.02.html

*7

出所)一般社団法人日本経営心理士協会「バーナム効果 」

https://keiei-shinri.or.jp/word/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%a0%e5%8a%b9%e6%9e%9c/

*8

出所)佐藤 史緒「バーナム効果におけるラベルの効果の検討」日心第71回大会 2007年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/pacjpa/71/0/71_1AM021/_pdf/-char/ja

*9

出所)

宮本 千裕、萩原 将文「オンラインカウンセリングサービスにおける対話の好感度分析」日本感性工学会論文誌 Vol.21 No.1 P111

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjske/21/1/21_TJSKE-D-21-00029/_pdf/-char/ja

フリーライター

田中 ぱん Pan Tanaka

学生のころから地球環境や温暖化に興味があり、大学では環境科学を学ぶ。現在は、環境や農業に関する記事を中心に執筆。臭気判定士。におい・かおり環境協会会員。